Alimentation Autonome

Résumez cet article :

L’alimentation autonome est une notion essentielle dans le domaine de l’électricité, permettant à divers systèmes d’assurer leur fonctionnement malgré l’absence d’une source d’alimentation externe immédiate. Cette fiche de glossaire vous offre une vue d’ensemble détaillée, alliant définitions techniques, explications sur le fonctionnement, exemples d’utilisation, normes, avantages et inconvénients, ainsi que les équipements liés. Que vous soyez un bricoleur averti, un professionnel du secteur ou étudiant en électrotechnique, vous trouverez dans cet article les informations nécessaires pour comprendre et optimiser vos installations d’alimentation autonome.

Définition

L’alimentation autonome se réfère à un système capable de fournir l’énergie électrique nécessaire à un dispositif ou à une installation, indépendamment du réseau électrique principal. Ce concept s’applique typiquement à des systèmes portables, embarqués ou isolés, qui doivent fonctionner en continu même en cas de coupure du réseau. Les dispositifs d’alimentation autonome utilisent souvent des sources d’énergie renouvelable comme le solaire, l’éolien ou des batteries, permettant ainsi de maintenir une alimentation stable et fiable.

Dans le secteur de l’électricité, cette définition se révèle particulièrement utile pour les installations temporaires ou situées dans des zones reculées où l’accès à une alimentation centralisée est limité. La gestion de l’alimentation autonome requiert souvent des dispositifs de conversion et de régulation pour assurer une compatibilité avec les équipements raccordés, tout en garantissant une sécurité optimale.

À quoi ça sert ?

L’utilisation d’une alimentation autonome revêt plusieurs avantages pratiques dans de nombreux domaines. Principalement, elle permet d’assurer la continuité des fonctions essentielles en cas de coupure de courant ou dans des zones non desservies par le réseau public. Voici quelques utilisations concrètes :

- Systèmes de secours : Assurer l’alimentation d’équipements de sécurité, comme les alarmes, les éclairages d’urgence ou les systèmes de surveillance.

- Installations temporaires : Alimenter les dispositifs lors de chantiers de construction, festivals ou événements extérieurs.

- Équipements embarqués : Garantir le fonctionnement autonome de systèmes dans des véhicules, bateaux ou installations mobiles.

- Systèmes isolés : Permettre le fonctionnement des habitations ou stations de télécommunication situées dans des régions éloignées.

En fournissant une source d’énergie indépendante, l’alimentation autonome répond aux besoins de sécurité et de confort moderne, tout en s’intégrant dans une démarche écologique en favorisant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

Comment ça fonctionne ?

Le principe de fonctionnement d’une alimentation autonome repose sur l’utilisation de dispositifs capables de stocker et de transformer l’énergie pour répondre aux besoins d’un système particulier. Voici les étapes clés :

- Production d’énergie : Des sources renouvelables (comme les panneaux solaires ou les éoliennes) ou des groupes électrogènes produisent de l’électricité.

- Stockage : Les batteries ou autres systèmes de stockage retiennent l’énergie produite afin de la distribuer de manière continue, même en l’absence de production énergétique directe.

- Conversion : Les onduleurs et convertisseurs transforment l’énergie stockée en une forme compatible avec les équipements alimentés (généralement du courant alternatif ou continu selon l’application).

- Distribution : Des régulateurs et des dispositifs de gestion de l’énergie répartissent la puissance de manière optimale, en assurant une protection contre les surtensions et les courts-circuits.

Ce mécanisme permet à une alimentation autonome de s’adapter à différents scénarios, garantissant ainsi la continuité de l’opération des systèmes qui en dépendent. En intégrant des technologies avancées, ces solutions assurent également une gestion intelligente de l’énergie qui permet de maximiser l’efficacité énergétique et de prolonger la durée de vie des composants.

Dimensionnement rapide (ordre de grandeur)

-

Besoin quotidien : Ejour=∑(Pi×hi)E_{jour} = \sum (P_i \times h_i) en Wh/j

-

Batteries (capacité utile) : CAh=Ejour×JV×η×DoDC_{Ah} = \dfrac{E_{jour} \times J}{V \times \eta \times DoD}

-

JJ : jours d’autonomie (ex. 1–2)

-

VV : tension système (12/24/48 V)

-

η\eta : rendement global (0,85–0,9)

-

DoDDoD : profondeur de décharge (LiFePO₄ ≈ 80 %, AGM ≈ 50 %)

-

-

Onduleur : Pond≥1,2×Pmax simultaneˊP_{ond} \ge 1{,}2 \times P_{max\ simultané} (pense aux appels de courant au démarrage)

-

PV off-grid : PPV[Wc]≈EjourHSP×ηsysP_{PV} \text{[Wc]} \approx \dfrac{E_{jour}}{HSP \times \eta_{sys}}

-

HSPHSP : heures de soleil pleine (h/j, selon région/saison)

-

ηsys\eta_{sys} ≈ 0,75–0,8 (pertes globales)

-

Exemple éclair : 1 500 Wh/j, 2 jours d’autonomie, 24 V, η=0,9\eta=0{,}9, DoD LiFePO₄=0,8

→ CAh≈1500×224×0,9×0,8≈173 AhC_{Ah} \approx \dfrac{1500 \times 2}{24 \times 0{,}9 \times 0{,}8} \approx 173\ Ah → viser ~200 Ah (marge).

Exemples d’utilisation

L’alimentation autonome se retrouve dans une variété de scénarios, engagements qui font appel à sa capacité à fonctionner indépendamment du réseau centralisé :

- Systèmes de télécommunication : Des antennes relais situées dans des zones isolées bénéficient souvent d’une alimentation autonome afin d’assurer la couverture réseau sans interruption.

- Sites de construction : Sur les chantiers, l’alimentation autonome permet de fournir de l’énergie aux outils électriques, garantissant ainsi la continuité du travail sans dépendre d’une installation temporaire complexe.

- Équipements militaires : Pour des raisons de sécurité et de mobilité, de nombreux équipements sur le terrain fonctionnent avec des systèmes d’alimentation autonome.

- Systèmes d’éclairage extérieur : Ils assurent un éclairage continu dans des lieux publics et privés sans être directement connectés au réseau électrique, en particulier dans les zones rurales.

- Installation domotique : Dans certaines maisons intelligentes ou isolées, l’utilisation de batteries et de panneaux solaires permet une gestion autonome de l’énergie électrique.

Ces exemples illustrent bien la polyvalence de l’alimentation autonome, qui s’adapte à divers environnements et exigences techniques, tout en garantissant une performance fiable et sécurisée.

Normes ou mesures associées

Les systèmes d’alimentation autonome doivent répondre à des normes techniques strictes pour assurer sécurité et performance. Parmi les normes et mesures régulièrement associées, on retrouve :

- Normes de sécurité électrique : Conformes à la norme NF C 15-100 en France, elles garantissent que les systèmes respectent les règles de prévention des risques électriques.

- Certification CE : Les équipements d’alimentation autonome sont souvent certifiés CE, attestant de leur conformité aux exigences européennes en matière de sécurité et de performance.

- Mesures de stockage et de capacité : Les batteries et dispositifs de stockage présentent des indices de capacité (Ah – ampère-heure) et des taux de décharge précis pour évaluer leur efficacité et leur compatibilité avec le système.

- Normes environnementales : L’électrotechnique prend aussi en compte les impacts environnementaux, avec des normes spécifiques pour le recyclage et la gestion des déchets des équipements électroniques.

Pour garantir une installation sécurisée, il est essentiel de référencer et de respecter ces normes et mesures. Elles permettent non seulement d’assurer la fiabilité de l’alimentation autonome mais aussi de réduire les risques liés aux dysfonctionnements ou aux accidents électriques.

Avantages / Inconvénients

L’utilisation d’une alimentation autonome présente plusieurs avantages mais comporte également des défis, que nous détaillons ci-dessous :

Avantages

- Indépendance énergétique : Permet d’alimenter des systèmes dans des zones isolées ou lors de coupures de courant.

- Fiabilité : En cas de défaillance du réseau principal, l’alimentation autonome assure la continuité des services essentiels.

- Économie d’énergie : Lorsqu’elle est combinée avec des sources renouvelables, elle contribue à une gestion énergétique plus écologique et économique.

- Flexibilité : Adaptable à différents environnements (mobile, fixe, temporaire).

- Sécurité : Réduit le risque d’incidents dus à des fluctuations ou coupures électriques sur les équipements sensibles.

Inconvénients

- Coûts initiaux : Les investissements pour l’installation d’un système autonome (batteries, onduleurs, sources renouvelables) peuvent être élevés.

- Maintenance : Ces systèmes requièrent une maintenance régulière pour garantir leur performance sur le long terme.

- Durée de vie limitée : Certains composants, particulièrement les batteries, ont une durée de vie qui nécessite un remplacement périodique.

- Dépendance climatique : Les sources d’énergie renouvelable comme le solaire et l’éolien peuvent être influencées par des conditions météorologiques défavorables.

- Complexité technique : La gestion et l’intégration des différents composants exigent une expertise technique pour assurer une harmonie de fonctionnement.

Bien que certains inconvénients puissent représenter un frein à l’adoption à grande échelle, les avantages offerts par une alimentation autonome, notamment en termes de sécurité et d’indépendance, continuent de séduire de nombreux professionnels et utilisateurs particuliers.

À éviter absolument

- Mélanger batteries neuves et anciennes dans le même pack

- Sous-dimensionner l’onduleur vs appels de courant (moteurs, compresseurs)

- Oublier protections DC spécifiques (et confondre avec AC)

- Ignorer la mise à la terre et l’équipotentialité

- Installer sans ventilation/espaces de service

Équipements ou composants liés

Plusieurs équipements et composants jouent un rôle crucial dans la mise en place d’une alimentation autonome efficace. Parmi eux, on peut citer :

- Panneaux solaires : Utilisés pour convertir l’énergie solaire en électricité, ils sont essentiels dans les systèmes fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable.

- Batteries : Ces dispositifs stockent l’énergie produite pour une utilisation ultérieure, garantissant ainsi une alimentation continue même en l’absence de production.

- Onduleurs : Ils convertissent le courant continu (DC) provenant des batteries en courant alternatif (AC) adapté aux appareils électriques.

- Régulateurs de charge : Ces dispositifs assurent une gestion optimale de la charge des batteries, évitant la surcharge et prolongeant leur durée de vie.

- Systèmes de surveillance : Souvent intégrés pour suivre en temps réel la performance et l’état de l’alimentation autonome, ils facilitent la maintenance et la détection rapide d’éventuels dysfonctionnements.

L’association de ces composants permet de constituer des systèmes robustes et fiables, capables de répondre aux exigences des environnements variés, qu’il s’agisse d’installations domestiques, industrielles ou mobiles.

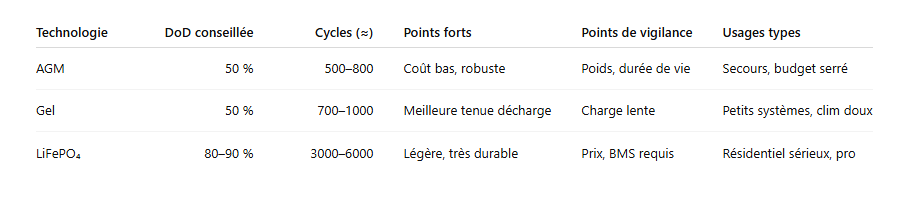

Choisir sa batterie

Mots-clés associés

- Énergie renouvelable

- Indépendance énergétique

- Système de secours

- Groupe électrogène

- Batterie de stockage

- Onduleur

- Régulateur de charge

- Sécurité électrique

Questions fréquentes (FAQ)

Qu’est-ce qu’une alimentation autonome ?

Une alimentation autonome est un système conçu pour fournir de l’énergie électrique sans dépendre directement du réseau centralisé. Elle fonctionne grâce à des sources d’énergie renouvelable, des batteries et des dispositifs de conversion afin de garantir une alimentation stable même en cas de coupure du réseau.

Quels sont les avantages d’utiliser une alimentation autonome ?

Les principaux avantages incluent l’indépendance énergétique, la continuité de l’alimentation en cas de coupure, la possibilité d’exploiter des sources renouvelables, l’amélioration de la sécurité des installations et une grande flexibilité d’utilisation.

Quels équipements sont indispensables pour mettre en place un système d’alimentation autonome ?

Les équipements essentiels comprennent des panneaux solaires ou autres sources de production d’énergie, des batteries pour le stockage, des onduleurs pour la conversion du courant, ainsi que des régulateurs de charge et systèmes de surveillance pour une gestion optimisée.

Quelles normes doivent être respectées pour installer une alimentation autonome ?

Les normes à respecter incluent la NF C 15-100 en France, des certifications CE pour les équipements, ainsi que divers standards environnementaux et de sécurité garantissant une installation fiable et sécurisée.

Peut-on utiliser l’alimentation autonome pour alimenter une maison entière ?

Oui, il est possible de concevoir une alimentation autonome capable de fournir l’énergie nécessaire à l’ensemble d’une maison. Cependant, ceci nécessite une planification minutieuse, un dimensionnement adapté et une intégration de systèmes de gestion avancée pour répondre aux besoins énergétiques en continu.

L’alimentation autonome est-elle fiable en cas d’intempéries ?

La fiabilité d’une alimentation autonome dépend de la qualité des équipements et des sources d’énergie utilisées. Des systèmes bien conçus intègrent des dispositifs de sécurité et de redondance pour compenser les variations dues aux conditions météorologiques, assurant ainsi un fonctionnement stable dans la plupart des cas.

Quelle tension système choisir (12/24/48 V) ?

< 1 kW : 12 V ; 1–3 kW : 24 V ; > 3 kW : 48 V (courants plus faibles, pertes réduites).

AGM ou LiFePO₄ ?

AGM = budget, simplicité ; LiFePO₄ = longévité, densité, meilleure profondeur de décharge.

Faut-il un onduleur pur sinus ?

Oui pour les moteurs, frigos, électroniques sensibles. Les pseudo-sinus peuvent poser problème.

Comment protéger des orages ?

Parafoudres DC côté PV, AC côté sortie onduleur, liaisons de terre soignées, câblage compact.

Conclusion

En conclusion, l’alimentation autonome représente une solution intéressante et durable pour répondre aux besoins croissants d’indépendance énergétique dans divers contextes. Son adoption se développe à mesure que les technologies évoluent, offrant aux utilisateurs la possibilité de disposer d’une énergie fiable, sécurisée et souvent renouvelable. Grâce à cette fiche complète, nous espérons vous avoir fourni une vision claire et détaillée de ce concept fondamental dans le domaine de l’électricité, vous permettant ainsi de faire les choix les plus adaptés à vos projets.

Glossaire – Alimentation autonome

- Alimentation autonome : Système électrique capable de fonctionner sans dépendre directement du réseau public, en utilisant des batteries, panneaux solaires, groupes électrogènes ou autres sources locales.

- Énergie renouvelable : Énergie issue de sources inépuisables comme le soleil, le vent ou l’eau, souvent utilisée pour alimenter les systèmes autonomes.

- Système de secours : Installation conçue pour fournir une alimentation de remplacement lors d’une coupure du réseau.

- Groupe électrogène : Machine qui produit de l’électricité de manière autonome à partir d’un moteur thermique et d’un alternateur.

- Batterie de stockage : Dispositif permettant d’accumuler l’énergie produite pour une utilisation différée, exprimée en ampère-heure (Ah).

- Onduleur : Appareil convertissant le courant continu (DC) des batteries en courant alternatif (AC) utilisable par les appareils électriques.

- Régulateur de charge : Dispositif qui contrôle le niveau de charge et de décharge des batteries afin d’optimiser leur durée de vie.

- Systèmes de surveillance : Outils ou logiciels permettant de suivre en temps réel l’état, la performance et la consommation d’un système d’alimentation autonome.

- Norme NF C 15-100 : Référence française fixant les règles de sécurité et d’installation des systèmes électriques, incluant les alimentations autonomes.

- Certification CE : Marquage attestant que l’équipement respecte les exigences de sécurité et de performance de l’Union Européenne.

- Indépendance énergétique : Capacité à produire et consommer sa propre énergie sans dépendre du réseau public.

- Sécurité électrique : Ensemble de mesures et dispositifs (disjoncteurs, mise à la terre, différentiels) garantissant la protection des installations et des usagers.

Résumez cet article :