Cellule photovoltaïque

Résumez cet article :

Bienvenue dans notre fiche de glossaire dédiée à la cellule photovoltaïque, un composant essentiel dans le domaine des énergies renouvelables. Conçue à la fois pour les bricoleurs avertis, les professionnels de l’électricité et les étudiants en électrotechnique, cette fiche vous offre une analyse détaillée mêlant théorie, applications pratiques et conseils techniques. Explorez la définition, le fonctionnement, les normes associées ainsi que les avantages et inconvénients de la cellule photovoltaïque dans un langage accessible et précis.

Définition

Une cellule photovoltaïque est un dispositif semi-conducteur capable de convertir directement l’énergie lumineuse en énergie électrique grâce à l’effet photovoltaïque. Elle est constituée principalement d’un matériau semi-conducteur, souvent du silicium, et se présente sous la forme d’une plaque mince, parfois encapsulée dans des matériaux protecteurs pour garantir sa durabilité. Cette technologie, au cœur des panneaux solaires, est une solution prometteuse et éco-responsable pour produire de l’électricité sans émission polluante.

À quoi ça sert ?

La cellule photovoltaïque joue un rôle primordial dans la production d’énergie renouvelable. Voici quelques-unes de ses utilisations :

- Production d’électricité individuelle : Installation sur les toitures pour alimenter des habitations en énergie propre.

- Applications industrielles : Utilisation dans des systèmes à grande échelle (parcs solaires) pour alimenter des entreprises ou des collectivités.

- Systèmes autonomes : Alimentation d’appareils isolés ou de systèmes embarqués dans des satellites et équipements mobiles.

- Divers projets de recherche : Utilisée dans le développement de nouvelles technologies d’optimisation énergétique.

En résumé, la cellule photovoltaïque sert à transformer l’énergie solaire en électricité, contribuant à la diversification des sources d’énergie et à la réduction de l’empreinte carbone.

Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement d’une cellule photovoltaïque repose sur le principe de l’effet photovoltaïque. Lorsque la lumière, composée de photons, frappe le matériau semi-conducteur, ses particules d’énergie libèrent des électrons qui peuvent circuler librement dans le circuit externe. Ce mouvement des électrons génère un courant électrique continu qui peut être converti et stocké pour une utilisation ultérieure.

Les étapes du fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

Afin de mieux comprendre la mécanique derrière ce dispositif, voici une explication en plusieurs étapes :

- Absorption de la lumière : Lorsqu’un photon frappe la cellule photovoltaïque, il est absorbé par le matériau semi-conducteur. Ce phénomène induit la libération d’un électron de sa position d’origine.

- Séparation des charges : Grâce à la conception du matériau et à la présence de jonctions p-n, les électrons libres et les trous se séparent. Les électrons sont dirigés vers une zone de collecte, créant ainsi un déséquilibre qui permet la production d’une tension.

- Circulation du courant : Le circuit externe relié à la cellule photovoltaïque permet aux électrons de circuler, générant un courant électrique continu. Ce courant peut ensuite être converti en courant alternatif à l’aide d’un onduleur pour être utilisé dans nos réseaux électriques domestiques et industriels.

- Stockage ou utilisation immédiate : L’électricité produite peut être stockée dans des batteries ou immédiatement utilisée pour alimenter divers appareils.

Ce processus est d’une grande efficacité énergétique, bien que son rendement dépende de plusieurs facteurs tels que l’intensité lumineuse, l’angle d’incidence de la lumière et les caractéristiques spécifiques du matériau semi-conducteur utilisé.

Mesures et paramètres clés

-

STC (Standard Test Conditions) : 1000 W/m², AM 1.5, 25 °C cellule. Base de comparaison des modules.

-

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) : température en usage réel (souvent 42–48 °C), utile pour estimer la production réelle.

-

Voc (Tension à vide) : tension max sans charge.

-

Isc (Courant de court-circuit) : courant max en court-circuit.

-

Vmp / Imp : tension / courant au point de puissance maximale (MPP).

-

Pmpp : puissance au MPP (en Wc).

-

FF (Facteur de forme) : Pmpp / (Voc×Isc), indicateur de qualité de la cellule.

-

η (Rendement) : Pmpp / (irradiance × surface).

-

Coefficients de température : variation de Voc et Pmax par °C (ex. −0,3 % à −0,45 %/°C pour Pmax).

-

LID (Light-Induced Degradation) / PID (Potential-Induced Degradation) : pertes de performance initiales ou liées au potentiel.

-

Bifacial & Albédo : capteur avant/arrière; l’albédo (réflexion du sol) augmente la production.

Exemples d’utilisation

La cellule photovoltaïque est employée dans une variété d’applications. Voici quelques exemples concrets :

- Panneaux solaires résidentiels : Installés sur les toits, ces panneaux utilisent une série de cellules photovoltaïques pour convertir l’énergie solaire en électricité domestique.

- Installations solaires industrielles : Les vastes champs de panneaux solaires installés sur des terrains dédiés ou sur des structures flottantes, fournissant une alimentation en énergie à grande échelle.

- Équipements portables : Utilisés dans les chargeurs solaires, lampes de jardin ou systèmes d’arrosage automatisés utilisant une batterie intégrée.

- Applications spatiales : Les satellites utilisent des cellules photovoltaïques spécialement conçues pour résister aux conditions extrêmes de l’espace.

- Systèmes embarqués : Ils alimentent des dispositifs dans les véhicules et drones, améliorant ainsi l’autonomie en énergie.

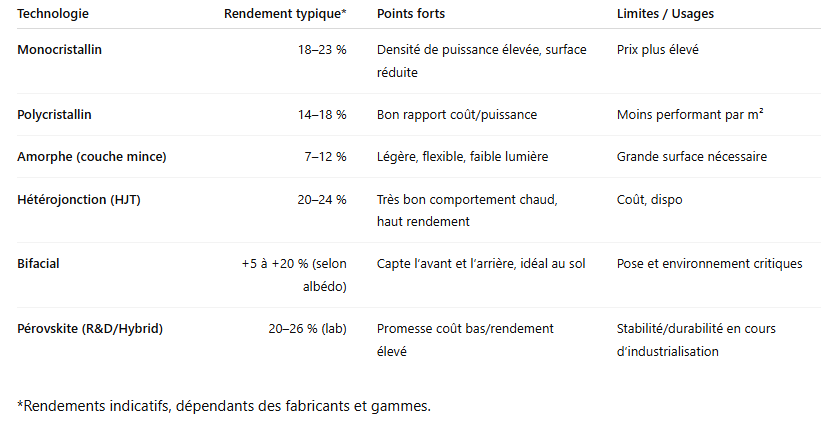

Tableau comparatif des technologies de cellules

Normes ou mesures associées

L’utilisation et la fabrication des cellules photovoltaïques sont régies par plusieurs normes pour garantir sécurité, efficacité et compatibilité avec d’autres équipements. Parmi ces normes, on retrouve :

- IEC 61215 : Norme internationale relatifs aux performances des modules photovoltaïques en silicium cristallin.

- IEC 61730 : Normes de sécurité pour les modules photovoltaïques permettant de vérifier la résistance aux intempéries et aux charges électriques.

- ISO 9001 : Norme relative aux processus qualité de fabrication pour garantir la fiabilité des dispositifs.

- UL 1703 : Norme américaine pour évaluer la sécurité et la performance des modules solaires installés dans des environnements variés.

Ces normes contribuent à la reconnaissance des produits sur les marchés internationaux et garantissent une qualité constante dans la production des cellules photovoltaïques.

Avantages et inconvénients

Comme toute technologie, l’utilisation des cellules photovoltaïques présente des avantages et des inconvénients. L’examen de ces points permet d’évaluer leur pertinence dans différentes applications.

Avantages

- Énergie renouvelable : La conversion de la lumière du soleil en électricité permet de réduire l’utilisation des énergies fossiles et les émissions de CO₂.

- Faible coût de maintenance : Une fois installées, les cellules photovoltaïques requièrent peu d’entretien, ce qui réduit significativement les coûts à long terme.

- Installation modulable : Elles peuvent être installées sur des toitures, intégrées dans des systèmes autonomes ou utilisées dans des applications portables.

- Longue durée de vie : Les technologies actuelles garantissent des dispositifs avec une durée de vie pouvant dépasser 25 ans.

Inconvénients

- Dépendance aux conditions climatiques : L’efficacité des cellules photovoltaïques diminue par temps nuageux ou en cas d’ombrage.

- Investissement initial élevé : Le coût d’installation peut représenter un frein majeur pour certains particuliers et entreprises.

- Rendement limité : Même avec les avancées technologiques, leur efficacité de conversion reste inférieure à certaines technologies de production d’énergie conventionnelle.

- Impact environnemental de la fabrication : La production de semi-conducteurs, notamment du silicium, implique des procédés industriels qui peuvent générer des déchets et consommer beaucoup d’énergie.

Erreurs fréquentes (et comment les éviter)

- Sous-estimer l’ombrage partiel → utiliser des optimiseurs/ons ou micro-onduleurs, soigner l’implantation.

- Mauvais dimensionnement strings (Voc à froid / Vmp) → vérifier marges de tension vs onduleur, températures extrêmes.

- Sections de câbles DC insuffisantes → calculer les chutes de tension (< 1,5–3 % selon tronçons).

- Absence de protections DC (fusibles, sectionneurs, SPD type 2 DC) → respecter les référentiels UTE/IEC.

- Connecteurs non compatibles (mix MC4 de marques) → toujours marque/modèle identiques, sertissage conforme.

- Orientation/inclinaison non optimisées → ajuster selon latitude, usage saisonnier et contraintes de site.

- Absence de ventilation arrière → prévoir lame d’air pour limiter l’échauffement et la perte de rendement.

Bonnes pratiques d’installation & maintenance

- Implantation : prioriser orientation sud (ouest/est selon profil de charge), inclinaison 25–35° en résidentiel (à adapter).

- Câblage DC : chemins courts, UV-resistant, fixations mécaniques propres, mise à la terre selon normes.

- Sécurité : sectionneur DC accessible, SPD DC/AC, étiquetage clair, coupe-circuits.

- Suivi : monitoring production, alerte défaut d’isolement, contrôle annuel (serrages, connectique, hot-spots).

- Nettoyage : eau claire, brosse douce, tôt le matin; éviter produits agressifs.

Équipements ou composants liés

La cellule photovoltaïque ne fonctionne pas isolément. Elle est souvent intégrée dans un système complet d’énergie solaire nécessitant plusieurs composants complémentaires :

- Modules solaires : Assemblages de plusieurs cellules photovoltaïques encapsulées et connectées entre elles pour former un panneau solaire.

- Onduleurs : Convertissent le courant continu produit par les cellules en courant alternatif utilisable dans les installations domestiques et industrielles.

- Systèmes de montage : Structures ou supports permettant d’installer les panneaux solaires sur diverses surfaces, notamment les toits ou les terrains libres.

- Batteries : Dispositifs de stockage de l’énergie produite pour assurer une alimentation stable lors des périodes de faible ensoleillement.

- Contrôleurs de charge : Garantissent une gestion optimale de la charge des batteries et la protection contre la surcharge.

Mots-clés associés

- Panneau solaire

- Énergie renouvelable

- Effet photovoltaïque

- Module photovoltaïque

- Conversion d’énergie

- Sécurité électrique

- Installation solaire

- Silicium cristallin

Questions fréquentes (FAQ)

Qu’est-ce qu’une cellule photovoltaïque ?

Une cellule photovoltaïque est un dispositif en semi-conducteur qui convertit la lumière, notamment provenant du soleil, en électricité grâce à l’effet photovoltaïque. Elle constitue l’élément de base des panneaux solaires.

Comment une cellule photovoltaïque produit-elle de l’électricité ?

La production d’électricité s’effectue par l’absorption des photons sur le matériau semi-conducteur, la libération et la séparation des électrons et trous, puis la circulation du courant dans un circuit externe.

Quels sont les principaux avantages de l’utilisation de cellules photovoltaïques ?

Les principaux avantages incluent l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable, des coûts de maintenance réduits, une modularité d’installation et une longue durée de vie, malgré un rendement variable selon les conditions environnementales.

Quelle est la durée de vie typique d’une cellule photovoltaïque ?

En général, une cellule photovoltaïque, intégrée dans un module solaire de qualité, peut fonctionner efficacement pendant plus de 25 ans, avec une légère dégradation progressive de ses performances.

Les cellules photovoltaïques fonctionnent-elles en cas de faible ensoleillement ?

Bien que leur rendement soit optimal en présence d’un ensoleillement direct, les cellules photovoltaïques continuent de produire de l’électricité en conditions de faible luminosité. Cependant, l’efficacité globale du système sera réduite.

Quelles normes régissent la fabrication et l’installation des cellules photovoltaïques ?

La fabrication et l’installation des cellules photovoltaïques respectent plusieurs normes internationales telles que l’IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001 et UL 1703. Ces normes garantissent la sécurité et la performance des dispositifs déployés.

Existe-t-il des innovations récentes dans le domaine des cellules photovoltaïques ?

Oui, de nombreux efforts de recherche visent à améliorer le rendement, réduire les coûts de fabrication et intégrer de nouveaux matériaux pour optimiser l’efficacité énergétique. Ces innovations comprennent l’utilisation de cellules bifaciales, l’intégration de pérovskites et des systèmes hybrides combinant plusieurs technologies de conversion d’énergie.

Conclusion

La cellule photovoltaïque illustre parfaitement comment la science et l’innovation technique peuvent transformer les ressources naturelles en énergie utile et renouvelable. En assimilant ses principes de fonctionnement, ses avantages et ses limites, vous êtes désormais mieux armé pour évaluer son intégration dans vos projets, que ce soit pour des installations résidentielles, industrielles ou des applications spécifiques. Sa flexibilité, conjuguée aux normes internationales strictes qui encadrent sa fabrication et son déploiement, assure une qualité et une durabilité qui en font un composant de choix dans la transition vers une énergie plus propre.

Glossaire

- Cellule photovoltaïque : Dispositif semi-conducteur capable de convertir directement la lumière du soleil en électricité grâce à l’effet photovoltaïque.

- Effet photovoltaïque : Phénomène physique par lequel des photons libèrent des électrons dans un matériau semi-conducteur, créant un courant électrique.

- Photon : Particule élémentaire de la lumière, porteuse d’énergie, qui interagit avec la matière pour produire un effet photoélectrique.

- Semi-conducteur : Matériau dont la conductivité électrique se situe entre celle d’un conducteur et d’un isolant, souvent utilisé dans les cellules solaires (ex. : silicium).

- Silicium : Élément chimique semi-conducteur très utilisé dans la fabrication des cellules photovoltaïques pour ses excellentes propriétés électriques.

- Jonction p-n : Interface entre deux zones d’un semi-conducteur dopé différemment (p et n), permettant la séparation des charges électriques.

- Électron : Particule élémentaire chargée négativement, responsable du courant électrique lors du déplacement dans un circuit.

- Trous (charges positives) : Espaces laissés par les électrons dans un semi-conducteur, agissant comme des porteurs de charge positive.

- Courant continu (DC) : Type de courant électrique dont l’intensité circule dans un seul sens, produit naturellement par les cellules photovoltaïques.

- Courant alternatif (AC) : Courant électrique dont la direction et la tension varient périodiquement, utilisé dans les réseaux domestiques.

- Onduleur : Appareil électronique qui convertit le courant continu (DC) en courant alternatif (AC) pour rendre l’électricité solaire compatible avec les réseaux électriques.

- Module photovoltaïque : Ensemble de plusieurs cellules photovoltaïques connectées entre elles pour former un panneau solaire complet.

- Panneau solaire : Dispositif composé d’un ou plusieurs modules photovoltaïques destinés à capter la lumière solaire et produire de l’électricité.

- Contrôleur de charge : Dispositif électronique régulant la charge et la décharge des batteries dans un système solaire pour éviter toute surtension.

- Batterie solaire : Système de stockage d’énergie électrique issue des panneaux solaires, permettant une utilisation différée.

- Rendement : Rapport entre l’énergie électrique produite par la cellule et l’énergie lumineuse reçue, exprimé en pourcentage.

- Absorption : Processus par lequel un matériau capte l’énergie lumineuse incidente, amorçant la conversion énergétique.

- Conversion d’énergie : Transformation d’une forme d’énergie (ici, lumineuse) en une autre (électrique).

- Centrale photovoltaïque : Installation de grande taille regroupant des milliers de modules photovoltaïques pour produire de l’électricité à l’échelle industrielle.

- Système autonome : Installation énergétique indépendante du réseau électrique, souvent associée à un stockage sur batteries.

- Système embarqué : Ensemble d’équipements électriques alimentés par des cellules solaires intégrées à un véhicule, drone ou appareil mobile.

- Centrale solaire flottante : Parc photovoltaïque installé sur un plan d’eau, permettant d’optimiser l’espace et de réduire l’échauffement des panneaux.

- Silicium monocristallin : Type de silicium constitué d’un cristal unique, offrant un rendement élevé et une apparence noire uniforme.

- Silicium polycristallin : Silicium formé de plusieurs cristaux, moins coûteux mais avec un rendement légèrement inférieur.

- Cellule amorphe : Cellule photovoltaïque à couche mince, flexible et légère, à rendement plus faible mais adaptée aux grandes surfaces.

- Pérovskite : Matériau innovant utilisé dans les nouvelles générations de cellules photovoltaïques pour augmenter le rendement et réduire les coûts.

- IEC 61215 : Norme internationale définissant les exigences de performance et de fiabilité des modules solaires en silicium cristallin.

- IEC 61730 : Norme internationale de sécurité pour les modules photovoltaïques, garantissant leur résistance mécanique et électrique.

- ISO 9001 : Norme relative à la gestion de la qualité dans les processus de fabrication.

- UL 1703 : Norme américaine évaluant la sécurité et la performance des modules photovoltaïques.

- Inclinaison : Angle formé entre le plan du panneau solaire et l’horizontale, influençant directement le rendement énergétique.

- Orientation : Direction du panneau solaire par rapport au soleil (souvent plein sud en Europe) pour maximiser la production d’énergie.

- Température de fonctionnement : Facteur influençant la performance d’une cellule photovoltaïque, un excès de chaleur réduisant son rendement.

- Encapsulation : Procédé de protection des cellules photovoltaïques entre plusieurs couches (verre, film EVA, support arrière) pour assurer leur durabilité.

- Support de montage : Structure métallique ou plastique permettant la fixation et l’inclinaison des panneaux solaires sur un toit ou un terrain.

- Courant de court-circuit (Isc) : Courant maximal délivré par une cellule photovoltaïque lorsqu’elle est exposée à la lumière sans charge connectée.

- Tension à vide (Voc) : Tension maximale mesurée entre les bornes d’une cellule sans qu’aucun courant ne circule.

- Caractéristique I-V : Courbe représentant la relation entre le courant (I) et la tension (V) d’une cellule photovoltaïque pour déterminer son rendement.

- Durée de vie : Période pendant laquelle une cellule photovoltaïque conserve une efficacité acceptable, souvent supérieure à 25 ans.

- Recyclage photovoltaïque : Ensemble des procédés visant à récupérer et réutiliser les matériaux des panneaux solaires en fin de vie.

- Autoconsommation : Utilisation directe de l’électricité produite par les panneaux solaires pour alimenter sa propre installation.

- Injection réseau : Réinjection de l’électricité solaire produite dans le réseau public, souvent rémunérée via un contrat d’achat.

Résumez cet article :