La norme NF C 18-510 : comprendre la référence incontournable de la sécurité électrique (mise à jour A2 – 2025)

Résumez cet article :

Résumé pour les pressés

Depuis octobre 2024, la norme NF C 18-510 s’applique avec ses deux amendements (A1 – 2020, A2 – 2023).

Elle constitue la référence nationale en matière de sécurité électrique au travail, même si son application reste volontaire depuis le décret du 10 février 2016.

L’amendement A2 renforce notamment :

-

L’alignement réglementaire avec l’arrêté du 7 avril 2021 sur les travaux sous tension.

-

La définition des distances d’approche corrigées (DMAC) pour réduire les risques d’accidents.

-

La prise en compte des installations photovoltaïques et des batteries stationnaires.

-

La clarification des habilitations électriques selon les domaines de tension.

-

La mise à jour des formations et la recertification des professionnels.

En résumé : toute personne intervenant sur ou à proximité d’une installation électrique doit être formée, habilitée et médicalement apte, selon les principes de la NF C 18-510. Cette norme reste la boussole de la sécurité électrique en France.

1. Introduction : pourquoi cette norme est incontournable

Travailler sur une installation électrique, c’est manipuler une énergie invisible mais potentiellement mortelle.

La norme NF C 18-510 définit précisément comment intervenir en sécurité sur les ouvrages électriques ou dans leur voisinage.

Elle s’applique à toutes les entreprises — du grand groupe industriel à l’artisan — dès lors qu’un salarié effectue une opération électrique (intervention, consignation, maintenance) ou non électrique (peinture, maçonnerie, nettoyage) à proximité d’un réseau sous tension.

Publiée initialement en 2011, cette norme a depuis connu plusieurs évolutions :

-

Amendement A1 (février 2020) : refonte des habilitations et intégration des travaux en fouille.

-

Amendement A2 (juin 2023) : modernisation des prescriptions, intégration du photovoltaïque, clarification des distances de sécurité.

Ces deux amendements sont désormais intégrés dans la version “COMPIL 2” publiée par l’AFNOR, en vigueur depuis octobre 2024.

2. Statut juridique et champ d’application

Contrairement à une idée reçue, la NF C 18-510 n’est pas une obligation légale.

Depuis le décret du 10 février 2016, l’application stricte des normes payantes ne peut être imposée par la loi.

Cependant, elle reste fortement recommandée par plusieurs textes :

-

Arrêté du 20 novembre 2017 : reconnaît la norme comme document de référence pour la prévention du risque électrique.

-

Arrêté du 5 juillet 2024 : confirme cette recommandation et actualise les références réglementaires.

-

Articles R4544-1 à R4544-11 du Code du travail : imposent la mise en place d’une habilitation pour toute personne travaillant dans un environnement électrique.

Autrement dit :

➡️ l’employeur reste responsable de la sécurité électrique de ses salariés,

➡️ et il doit délivrer des habilitations conformes à la logique de la norme NF C 18-510.

Même sans caractère obligatoire, la norme constitue le seul référentiel reconnu par les organismes de contrôle (inspection du travail, CARSAT, INRS, Consuel…).

3. Les grands principes de la norme NF C 18-510

Cette norme fixe les règles de prévention des risques électriques pour toutes les opérations réalisées sur ou à proximité d’une installation électrique.

3.1. Les trois piliers fondamentaux

-

La formation et la compétence

-

Chaque intervenant doit avoir suivi une formation théorique et pratique adaptée à ses missions.

-

Cette formation doit aborder les dangers de l’électricité, les gestes de secours, la consignation, et la lecture de schémas.

-

-

L’habilitation électrique

-

Délivrée par l’employeur, elle atteste que le salarié est apte à travailler en sécurité.

-

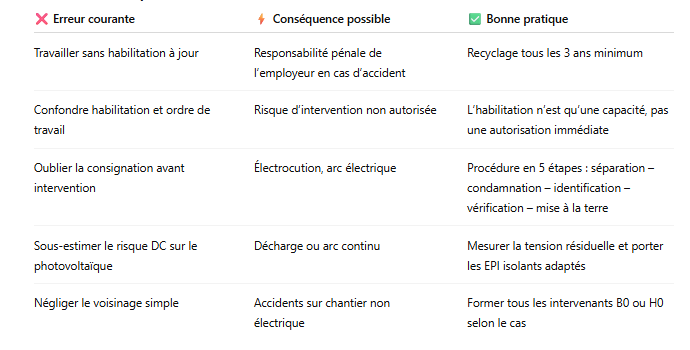

Elle est individuelle, nominative et non permanente : un recyclage est recommandé tous les 3 ans.

-

-

Le suivi médical renforcé

-

L’aptitude médicale est vérifiée par le médecin du travail, notamment pour les interventions sous tension ou en hauteur.

-

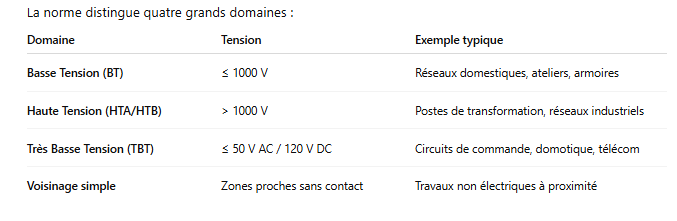

3.2. Les domaines de tension

La norme distingue quatre grands domaines :

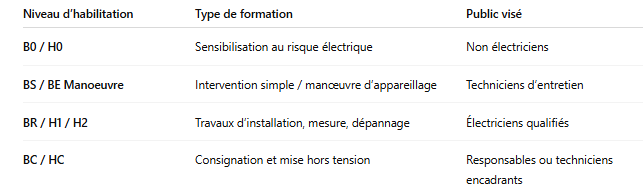

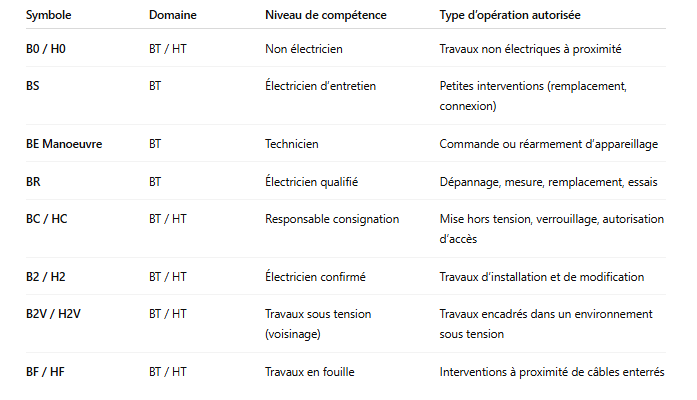

4. L’habilitation électrique : cœur de la norme

La clé de voûte de la NF C 18-510, c’est l’habilitation électrique.

Elle matérialise le lien entre formation, compétence et niveau d’intervention autorisé.

4.1. Structure de l’habilitation

Une habilitation se compose de lettres, chiffres et attributs, par exemple :

-

B0 : personnel non électricien intervenant en BT sans contact.

-

BS : électricien effectuant de petites interventions simples.

-

BR : technicien réalisant des interventions de dépannage, de mesure, de remplacement.

-

H1/H2/H2V : personnel travaillant en haute tension.

Ces symboles sont définis dans un tableau de correspondance précis publié dans la norme (voir tableau complet sur le site AFNOR ou INRS).

4.2. Habilitation ≠ ordre de travail

L’habilitation n’autorise pas à intervenir librement.

Elle n’est pas un ordre de mission.

L’employeur reste le seul décisionnaire pour autoriser ou non une intervention, en fonction du contexte et des risques.

5. Nouveautés apportées par l’amendement A2 (juin 2023)

L’amendement A2 est une mise à jour majeure : il adapte la norme aux nouvelles technologies et aux retours du terrain.

Voici les principales évolutions :

5.1. Alignement réglementaire

L’amendement harmonise la norme avec l’arrêté du 7 avril 2021 sur les travaux sous tension, pour garantir une cohérence totale entre cadre légal et bonnes pratiques.

5.2. Distances d’approche corrigées (DMAC)

Une notion essentielle : la Distance Minimale d’Approche Corrigée (DMAC) précise les distances de sécurité à maintenir selon la tension, l’environnement et la nature de l’opération.

5.3. Installations photovoltaïques

Les prescriptions concernant les travaux sur panneaux solaires sont renforcées :

-

reconnaissance du risque continu (DC) permanent,

-

précautions lors des consignations,

-

nouvelles formations dédiées aux électriciens photovoltaïques.

6. Responsabilités de l’employeur : le cœur du dispositif

L’article R.4544-9 du Code du travail est sans ambiguïté :

« L’employeur est responsable de la sécurité des travailleurs effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. »

Concrètement, cela signifie que l’entreprise doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du risque électrique.

Cette responsabilité ne se limite pas à fournir des EPI ou un disjoncteur différentiel : elle s’étend à la préparation, la formation, la supervision et la traçabilité.

6.1. Trois obligations incontournables

-

Former les salariés

L’employeur doit s’assurer que tout intervenant a reçu une formation théorique et pratique adaptée, délivrée par un organisme compétent (interne ou externe).

Cette formation doit être actualisée à chaque évolution de la norme (comme A1 ou A2). -

Délivrer une habilitation nominative

À la suite de la formation et de l’évaluation, le chef d’entreprise établit un titre d’habilitation individuelle, matérialisé par une carte ou un document interne.

Ce titre mentionne la catégorie (B0, BR, H1V, etc.), la date de délivrance et la périodicité du recyclage. -

Assurer le suivi médical renforcé

L’employeur doit vérifier que chaque salarié est apte médicalement à travailler dans un environnement électrique, conformément aux exigences du médecin du travail.

6.2. Documents et traçabilité

Chaque salarié habilité doit disposer :

-

d’un relevé individuel d’habilitation (avec signature de l’employeur et du salarié),

-

d’un recueil d’instructions de sécurité électrique,

-

et, idéalement, d’un registre de formation et recyclage (utile en cas de contrôle de la CARSAT ou de l’inspection du travail).

7. Formation et recertification : un cycle permanent

7.1. Une formation structurée

La norme prévoit une formation initiale adaptée au niveau de risque :

👉 Durée moyenne : de 1 à 3 jours selon le niveau.

👉 Un recyclage est fortement recommandé tous les 3 ans, ou à chaque changement de poste ou d’environnement de travail.

7.2. La recertification après l’amendement A2

Avec la version COMPIL 2 (2024), les centres de formation doivent désormais :

-

intégrer les nouvelles distances DMAC,

-

enseigner les spécificités des installations photovoltaïques et batteries,

-

et rappeler la distinction entre travaux sous tension et voisinage simple.

Les formateurs agréés (souvent certifiés Qualiopi et habilités par le CONSUEL, l’INRS ou l’OPPBTP) ont mis à jour leurs modules pour répondre à ces exigences.

8. Les évolutions techniques introduites par les amendements A1 et A2

Les deux amendements (A1 en 2020 et A2 en 2023) ont profondément modernisé la norme pour tenir compte des réalités de terrain.

Voici les principales innovations à connaître :

8.1. L’habilitation BR et sa mise à jour

L’habilitation BR (Basse Tension – Réalisation) a été clarifiée :

-

Elle autorise désormais les opérations de dépannage, de mesure et de remplacement,

-

mais exclut les travaux de transformation d’installations électriques, qui relèvent des habilitations supérieures (B2, H2).

-

Elle nécessite une formation pratique approfondie, notamment sur la consignation et les EPI spécifiques.

8.2. Création de l’habilitation BF-HF (travaux en fouille)

Introduite par l’amendement A1, cette habilitation vise les travaux en tranchée ou en fouille à proximité de câbles enterrés.

Elle s’adresse autant aux entreprises de BTP qu’aux techniciens réseaux.

Les risques d’arc électrique ou de contact indirect y sont accrus, d’où une formation spécifique à la détection et au balisage.

8.3. Distances minimales d’approche corrigées (DMAC)

La notion de DMAC (Distance Minimale d’Approche Corrigée) est sans doute la plus marquante de l’amendement A2.

Elle introduit une grille de distances de sécurité dépendant de trois facteurs :

-

la tension nominale de l’installation,

-

la nature de l’intervention (sous tension, consignation, voisinage),

-

et les conditions environnementales (humidité, confinement, obstacles).

Par exemple :

en BT, la DMAC typique est de 30 cm ;

en HTA, elle s’élève à 1,20 m à 1,50 m selon les conditions.

8.4. Les travaux sur installations photovoltaïques

L’amendement A2 consacre un chapitre entier aux installations solaires, en raison du développement rapide du photovoltaïque résidentiel et tertiaire.

Les nouvelles prescriptions incluent :

-

la consignation spécifique des circuits DC,

-

la prise en compte du risque de tension résiduelle sur les câbles reliant les modules,

-

l’obligation d’un outillage isolé et vérifié (multimètres catégorie III minimum),

-

et la formation spécifique des techniciens intervenant sur les onduleurs et coffrets PV.

Exemple concret : lors du remplacement d’un onduleur, le technicien doit vérifier l’absence de tension sur le champ solaire, même après coupure, à cause du retour d’énergie de certains modules.

8.5. Batteries stationnaires et télécommunications

L’amendement A2 renforce aussi la sécurité autour des batteries stationnaires (centres de données, hôpitaux, bâtiments tertiaires).

Il impose :

-

une ventilation adéquate pour éviter l’accumulation d’hydrogène,

-

la formation au risque chimique et thermique,

-

et la consignation double (électrique + mécanique) pour toute opération interne.

Concernant les lignes télécom aériennes, la norme précise les conditions d’intervention dans la zone de voisinage simple (contact visuel, distance de sécurité minimale, équipement de protection).

9. Exemples concrets d’application sur le terrain

9.1. Cas n°1 : un technicien de maintenance en usine

Un salarié BR intervient sur une armoire électrique pour remplacer un contacteur moteur.

➡️ Il doit :

-

obtenir une autorisation de travail,

-

consigner la ligne avant intervention,

-

tester l’absence de tension,

-

porter ses EPI normés 1000 V,

-

et remettre en service sous contrôle.

9.2. Cas n°2 : un artisan plombier dans une chaufferie

Il n’est pas électricien, mais travaille à proximité d’un coffret BT.

➡️ Il doit être habilité B0, c’est-à-dire informé des dangers électriques et formé à éviter tout contact ou voisinage dangereux.

9.3. Cas n°3 : un installateur photovoltaïque

Lors de la pose d’un champ solaire en toiture, il manipule des connecteurs MC4 sous tension continue.

➡️ Il doit être habilité BR PV (ou équivalent), disposer de gants isolants catégorie 0, d’un multimètre adapté et d’une formation à la consignation DC.

10. Bonnes pratiques à adopter sur le terrain

Respecter la norme NF C 18-510, c’est avant tout adopter une culture de sécurité électrique durable.

Voici les recommandations essentielles à mettre en œuvre dans chaque entreprise :

-

Intégrer la sécurité dès la conception

Avant toute installation, prévoir des dispositifs de coupure, d’accès sécurisé, de signalisation et de consignation faciles d’usage. -

Documenter chaque intervention

Un simple registre consignant la date, la nature de l’intervention, le nom du technicien et son habilitation facilite le suivi et protège juridiquement l’employeur. -

Standardiser les habilitations

Utiliser un modèle de carte d’habilitation uniformisé (nom, fonction, symbole, date de validité, signature) permet d’éviter les erreurs d’interprétation sur les chantiers multi-entreprises. -

Mettre à jour les formations à chaque évolution réglementaire

Les amendements A1 et A2 ont profondément modifié la structure des formations : il faut les réactualiser tous les trois ans minimum. -

Vérifier régulièrement les EPI et le matériel de mesure

Les gants isolants, perches, VAT (Vérificateurs d’Absence de Tension) et multimètres doivent être contrôlés périodiquement selon les recommandations de l’INRS et de l’UTE.

11. Erreurs fréquentes à éviter

12. Tableau récapitulatif des principales habilitations électriques

🔸 L’habilitation BF-HF, introduite par l’amendement A1, est devenue obligatoire pour les travaux en tranchée ou à proximité de câbles souterrains.

🔸 Depuis l’amendement A2 (2023), la mention “PV” peut être ajoutée à certaines habilitations pour les installations photovoltaïques.

13. FAQ – Foire aux questions sur la norme NF C 18-510

➡ La norme NF C 18-510 est-elle obligatoire ?

Non, elle n’est pas juridiquement obligatoire depuis le décret du 10 février 2016.

Mais elle reste fortement recommandée et reconnue par les organismes officiels (INRS, CARSAT, Consuel).

En cas d’accident, son application constitue la seule référence de conformité.

➡ Quelle est la durée de validité d’une habilitation électrique ?

Il n’existe pas de durée légale fixe, mais le recyclage est conseillé tous les 3 ans, ou plus tôt en cas de changement de fonction ou d’évolution de la norme.

➡ Quelles sont les nouveautés de l’amendement A2 (juin 2023) ?

-

Introduction des distances d’approche corrigées (DMAC),

-

Ajout de prescriptions pour le photovoltaïque et les batteries stationnaires,

-

Clarification des domaines d’habilitation,

-

Harmonisation avec l’arrêté du 7 avril 2021 sur les travaux sous tension.

➡ Quels organismes peuvent former à la NF C 18-510 ?

Les formations peuvent être dispensées par :

-

des centres agréés AFNOR / INRS / Consuel / OPPBTP,

-

des formateurs internes certifiés,

-

ou des organismes privés habilités Qualiopi.

➡ Que risque l’employeur en cas d’absence d’habilitation ?

En cas d’accident, il engage sa responsabilité civile et pénale (articles L4741-1 et suivants du Code du travail), même si l’accident découle d’une faute du salarié.

14. Glossaire express

-

Consignation : ensemble des opérations garantissant qu’une installation ne peut être remise sous tension pendant l’intervention (séparation, condamnation, vérification).

-

DMAC (Distance Minimale d’Approche Corrigée) : distance de sécurité minimale à respecter selon la tension et le type d’intervention.

-

Habilitation électrique : reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’un salarié à intervenir en sécurité sur ou à proximité d’installations électriques.

-

Travaux sous tension (TST) : opérations effectuées alors que l’installation reste alimentée.

-

Voisinage simple : zone où le risque de contact direct existe sans travail sur l’installation elle-même.

-

Photovoltaïque (PV) : installation produisant du courant continu à partir du rayonnement solaire.

-

AFNOR : organisme français de normalisation, responsable de la publication et de la mise à jour de la norme NF C 18-510.

-

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité, acteur clé dans la prévention du risque électrique.

15. À retenir

-

Depuis octobre 2024, la version COMPIL 2 de la NF C 18-510 (avec amendements A1 et A2) est la référence unique en matière de sécurité électrique.

-

L’application est volontaire, mais essentielle pour prouver la conformité de vos procédures.

-

Toute personne intervenant dans un environnement électrique doit être formée, habilitée et médicalement apte.

-

Les installations photovoltaïques et batteries sont désormais pleinement intégrées au périmètre de la norme.

-

L’amendement A2 renforce la clarté, la prévention et la cohérence réglementaire.

En un mot :

La NF C 18-510 n’est pas qu’un texte technique, c’est le socle de la sécurité électrique moderne.

Elle transforme la simple conformité en véritable culture de prévention.

16. Conclusion

La norme NF C 18-510 demeure le pilier de la prévention du risque électrique en France.

Elle ne se limite pas à un cadre technique : elle définit un système global de sécurité, fondé sur la compétence, la formation, la responsabilité et la traçabilité.

L’amendement A2 en a modernisé les fondements pour l’adapter aux réalités du terrain : installations photovoltaïques, batteries, DMAC, et évolutions réglementaires.

Pour les employeurs, les formateurs et les techniciens, respecter la NF C 18-510, c’est bien plus que se conformer à une norme — c’est préserver des vies.

Résumez cet article :